1947年3月时,胡宗南奉蒋介石命令、亲率二十五万法西斯大军向我延安发动突袭。迫于战局危急,以毛主席为首的中央和中央军委决定撤离延安,转战陕北。这看似是革命的低谷,然而毛主席却始终在与敌人的周旋中继续指挥着全国战场,从未有过信号中断或失联。在陕北期间,毛主席先后住过三十七孔窑洞,正是在这些纵横沟壑之间,毛主席与穷兵黩武、裹挟着美国法西斯精良装备的蒋介石进行着一场民心和意志的较量。窑洞里的毛主席临危不乱、自信吐露:“我们要用一个延安,换取整个中国!”

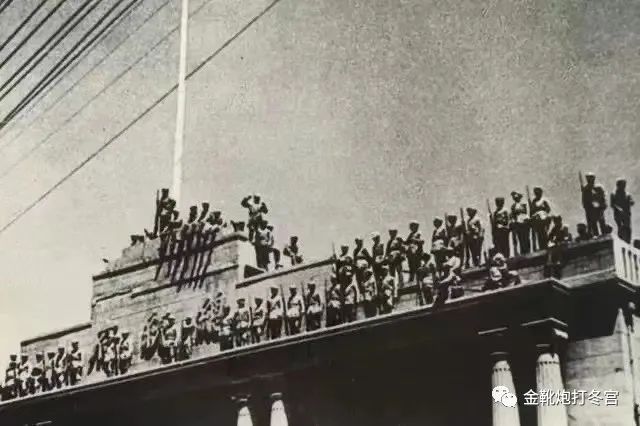

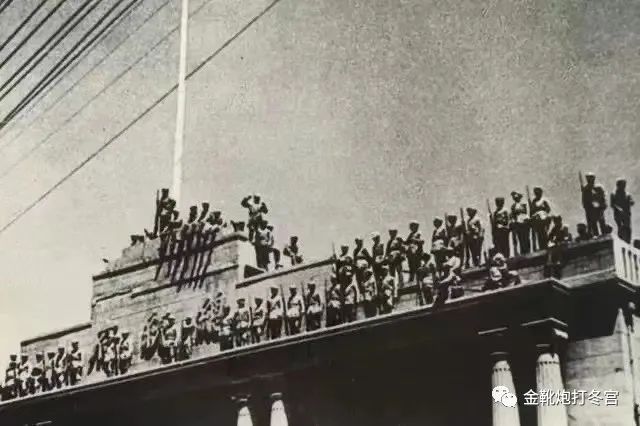

从1948年9月至1949年1月,胸中自有百万雄兵的毛主席共发出408封电报,平均每天四万字的战事指挥令,调拨着大江南北的我军向敌人发起一轮又一轮攻势。周恩来后来曾说:“我们这个指挥所,一不发枪,二不发粮,三不发人,只发电报。毛主席在世界上最小的司令部里,指挥了世界上最大的人民解放战争。”毛主席当时在接受美国记者安娜·路易斯·斯特朗采访时指出:“一切反动派都是纸老虎”、“真正强大的力量不是属于反动派,而是属于人民。”山东战场,陈老总和粟裕率领华东野战军,消灭敌整编72师后,又在孟良崮彻底围歼了国民党所谓“五大主力”之一、整编74师三万余人;陕北战场,彭老总和仲勋同志率领西北野战军,采用“蘑菇战术”先后取得青化砭、羊马河、蟠龙三次大捷,歼敌1.4万人,随后又在沙家店战役又获大捷,国民党的重点进攻终告破产;东北战场,林彪同志没有让毛主席和人民失望,三十个小时浴血奋战,沟深城固的东北战略枢纽锦州宣告换了主人,奠定了东北解放局势;华东战场,粟裕又一次挥洒“战神”风采,先是指挥华东野战军将黄百韬兵团十万人围困于碾庄、后又向毛主席与中央军委请示“大淮海”战略追击黄百韬兵团(还直接击毙了其兵团司令、不久前凭豫东战役拿到青天白日勋章的黄百韬本人),粟裕指挥下气势如虹的华野全歼了邱清泉和李弥两个兵团,生俘杜聿明、击毙邱清泉,只有李弥等少数国民党反动分子逃脱;华北战场,我军经过三十小时的激战,全歼天津反动守敌十三万人,活捉国民党天津警备司令陈长捷。在强大的政治军事攻势面前,傅作义接受和平改编条件,北平和平解放。“延安换中国”的豪言仅仅两年后,毛主席的预言变成了现实:各解放区已连成一片,解放军的总兵力发展到四百万人,装备得到进一步改善,大兵团作战的经验更加丰富,已完全有把握在全国范围内战胜国民党残军。

此时,惶惶不可终日的蒋介石为赢得时间,于1949年1月21日宣布“隐退”,由副总统李宗仁任“代总统”,并出面提出与中国共产党进行所谓“和平谈判”;另一方面,他仍以国民党总裁身份总揽军政大权,积极扩军备战。他将京沪警备总司令部扩大为京沪杭警备总司令部,任命汤恩伯为总司令,统一指挥南京、上海两市及江苏、浙江、安徽三省和江西省东部的军事,会同华中“剿匪”总司令部(4月改称华中军政长官公署)白崇禧集团组织长江防御。1949年4月,国民党军在宜昌至上海间1800余公里的长江沿线上,共部署了115个师约七十万人的兵力:汤恩伯集团75个师布防于江西省湖口至上海间,白崇禧集团40个师布防于湖口至宜昌间近千公里地段上。同时,美、英等帝国主义殖民国也各有军舰停泊于上海吴淞口外海面,威胁着中国人民解放军渡江,并在舆论上辅佐着蒋介石的“和平请愿”。早在那年的新年团拜会上,蒋介石就亲自宣读了手下文人所撰的摇尾乞怜的《新年文告》,并下令将这篇酸文刊登在包括《中央日报》等国民党的大小报刊上,且全部都是头版头条。这位反革命头子鼓吹的和平当然是假的,其目的既是祈求人民解放军停下过江的步伐,也是裹挟以美国为首的西方反共集团,妄图在舆论上给毛主席施压、把“破坏和平、不接受止战诉求”的歪理大帽甩给共产党(这与光头曾经执意在上海与日寇“决一死战”是一个道理,借买办云集之地求得西方注目)。在蒋介石刊登《新年文告》几小时后,主席迅速发表共产党方面的新年献词:《将革命进行到底》。

“中国人民将要在伟大的解放战争中获得最后胜利,这一点,现在甚至我们的敌人也不怀疑了。”“敌人是不会自行消灭的。无论是中国的反动派,或是美国帝国主义在中国的侵略势力,都不会自行退出历史舞台。”“正是因为他们看到了中国人民解放战争在全国范围内的胜利,已经不能用单纯的军事斗争的方法加以阻止,他们就一天比一天地重视政治斗争的方法。”“中国反动派和美国侵略者现在一方面正在利用现存的国民党政府来进行‘和平’阴谋,另一方面则正在设计使用某些既同中国反动派和美国侵略者有联系,又同革命阵营有联系的人们,向他们进行挑拨和策动,叫他们好生工作,力求混入革命阵营,构成革命阵营中的所谓反对派,以便保存反动势力,破坏革命势力。”“根据确实的情报,美国政府已经决定了这样一项阴谋计划,并且已经开始在中国进行这项工作。”“以蒋介石等人为首的中国反动派,自一九二七年四月十二日反革命政变至现在的二十多年的漫长岁月中,难道还没有证明他们是一伙满身鲜血的杀人不眨眼的刽子手吗?难道还没有证明他们是一伙职业的帝国主义走狗和卖国贼吗?”“请大家想一想,从一九三六年十二月西安事变以来,从一九四五年十月重庆谈判和一九四六年一月政治协商会议以来,中国人民对于这伙盗匪曾经做得何等仁至义尽,希望同他们建立国内的和平。但是一切善良的愿望改变了他们的阶级本性的一分一厘一毫一丝没有呢?”“这些盗匪的历史,没有哪一个是可以和美国帝国主义分得开的。他们依靠美国帝国主义把四亿七千五百万同胞投入了空前残酷的大内战,他们用美国帝国主义所供给的轰炸机、战斗机、大炮、坦克、火箭筒、自动步枪、汽油弹、毒气弹等等杀人武器屠杀了成百万的男女老少,而美国帝国主义则依靠他们掠夺中国的领土权、领海权、领空权、内河航行权、商业特权、内政外交特权,直至打死人、压死人、强奸妇女而不受任何处罚的特权。”“难道被迫进行了如此长期血战的中国人民,还应该对于这些穷凶极恶的敌人表示亲爱温柔,而不加以彻底的消灭和驱逐吗?”“值得注意的是,现在中国人民的敌人忽然竭力装作无害而且可怜的样子了。”“一九四九年中国人民解放军将向长江以南进军,将要获得比一九四八年更加伟大的胜利!”

和平是人人都想要的,但是要看到这「和平」是谁的和平?如毛主席所说:“把战争的政治目的告诉军队和人民,必须使每个士兵每个人民都明白为什么要打仗,打仗和他们有什么关系。”

蒋介石的“和平”自然是反面教材,他及其背后财阀所祈求的“和平”,从来不是国统区人民百姓的和平,而是“蒋家天下陈家党,宋家姐妹孔家财”的和平,是一众大家族、大财族、大宗族们的和平,是这些反动权贵们屁股后面的执鞭洋人的和平。蒋记国民政府统治下的黎民黑暗,却是那些法西斯当权者们的欢腾天堂。面对百万洪流、杀红了眼誓要推翻三座大山的人民解放军,这帮法西斯军事头子们当然会祈求“和平”、会伙同所谓的“国际社会”一道擎起“反战”的大旗,保护西洋资本与买办势力的根基。滚滚长江东逝水,沿着这条民族之河,这是一条党和人民的「历史大道」。在人民意志的钢铁洪流之下,绝无任何“小道”可以藏匿、可以偷行、可以苟且。1949年4月21日,毛主席、朱老总共同签发《向全国进军的命令》,命令中国人民解放军“坚决、彻底、干净、全部地歼灭中国境内一切敢于抵抗的国民党反动派,解放全国人民,保卫中国领土主权的独立和完整!”

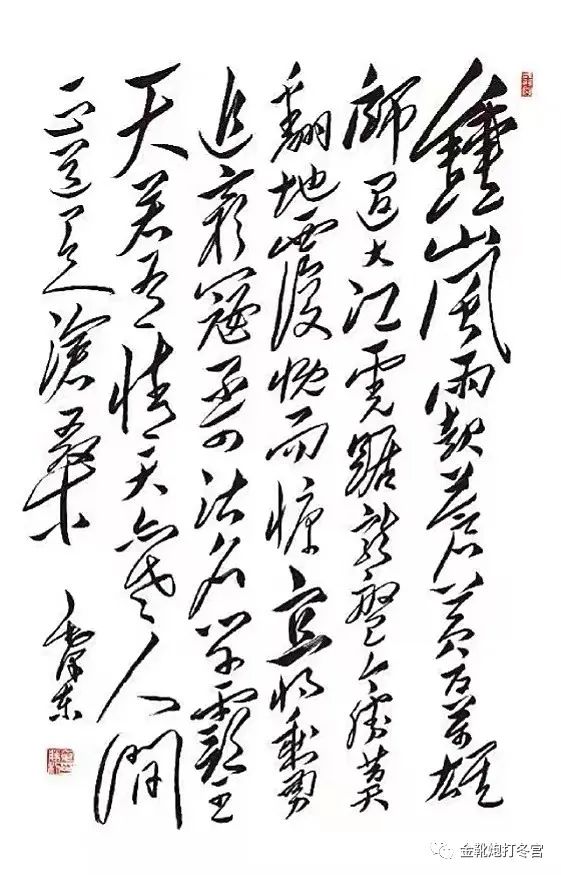

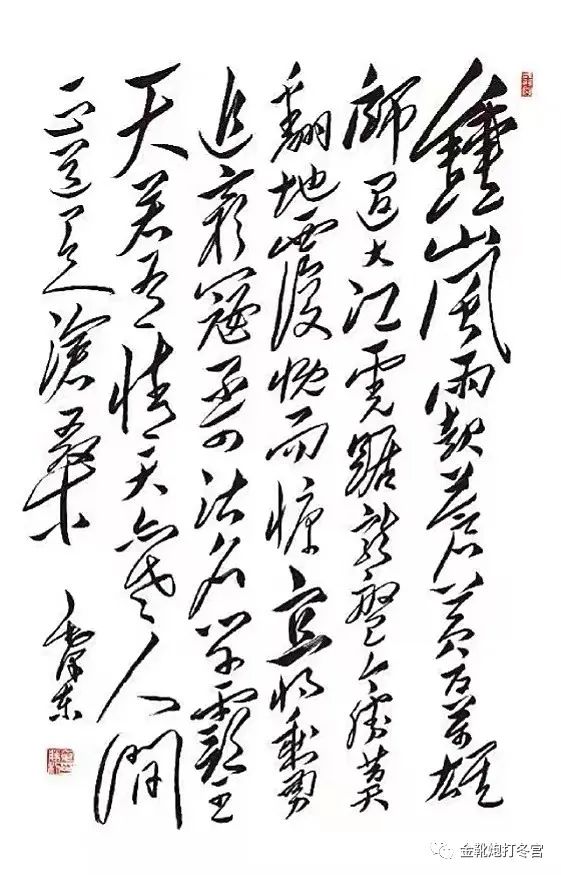

同日,中国人民解放军正式发起举世瞩目的渡江战役,4月23日午夜即攻占被蒋记国民政府溃据的南京,宣告国民党反动派在中国大陆三十余年的统治完全结束。毛主席在得知消息后,当即写下了大气磅礴的《七律·人民解放军占领南京》:

“虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷”,这是毛主席对旧有王朝命运的规律性总结:无论什么形式的王朝,只要与历史潮流背道而驰、与人民利益反向而行,那么不管穿着什么样的外衣、不论在舆论包装上如何粉饰涂抹,都必然会遭到历史和人民的唾弃。“天若有情天亦老,人间正道是沧桑”,则是对胜利后即将开启的使命的期许,更是对人心向背、历史周转的感慨。所谓“人间正道”,在毛主席心中一条共产党以人民根本利益为奋斗宗旨的道路。只有以人民的利益和幸福为根本去奋斗和拼搏,才能获得“老天的垂青和眷顾”,才能渐行渐远,直至桑海变桑田,天荒地老。正如十七年后他面对他心爱的孩子们所言:“我有这样的经验。当年搞国共合作,开代表大会,我到会了,见到了孙中山先生。孙先生对我很器重,让我担负了重要的工作,还让我在大会上作报告,而那时我很年轻。孙先生这样器重我,我一辈子都没有忘记。孙先生不在了,但他讲的‘革命尚未成功,同志仍需努力’,我时时刻刻记在心里,记了一辈子,要把革命进行到底。我今天见见孩子们,也是希望他们记着要继续革命,要把革命进行到底。所以,这是一件大事。”香山公园的讲解员杨巍曾讲述了毛主席创作《七律·人民解放军占领南京》这首诗时的情景:“在渡江战役打响之前,到南京解放捷报传来的这三天三夜时间里,毛主席只吃了三顿饭,睡了两个多小时,消息传来,毛主席非常的兴奋,作为诗人,此时唯有诗句才能抒发他内心豪迈的情感。”那个时候,每天起床以后毛主席的纸篓里头都堆的满满的,他写的觉得不满意的东西就揉了,往纸篓里一扔。而田家英作为主席的秘书每天都会帮着主席收拾办公桌,清理废纸篓。”当时田家英看到这首诗时就觉得非常的好,但是他不知道为什么主席会把它扔掉,就把它带回自己的办公室收藏起来。时间来到1963年,人民文学出版社要出版《毛泽东诗词单行本》,挑选出了36首诗词,田家英把这首诗拿了出来,给毛主席过目,主席一看,也觉得这首诗“其实还挺不错。”根据田家英的女儿回忆:“我父亲作为他的秘书参加了编辑的全过程。当时交给主席的时候,我父亲还附了一份简信,主席看了这个信和这首诗就哈哈一笑:噢还有这么一首诗,我都忘记了。”经毛主席同意,这首写于1949年4月下旬的诗得以发表于1963年12月人民文学出版社出版的《毛主席诗词》,从此广为流传。《七律·人民解放军占领南京》是毛主席一生中所写的最后一首关于战争的诗。纪实言理,气势雄壮,非常人能文,可谓一曲抒发今胜于昔的人间正道之歌。

自古以来,帝王将相、雄人官绅多追逐“王道”、“霸道”,才子佳人、阴柔魑魅多拘情“小道”、“旁道”——总之,少有心怀人民的大哲大者会思索何为“正道”。“大风大浪也不可怕,人类社会就是从大风大浪中发展起来的。在今天的条件下,发扬大民主,只会巩固无产阶级专政,而决不会削弱无产阶级专政。打掉那些束缚群众手脚的清规戒律,打掉那些千奇百怪的旧框框,这是一件大好的事情。革命就是无罪,造反就是有理。”我们的英雄观,不是悲世悯人、不是文藻呻吟、不是垂怜泪眼的柳下哀愁——而是抗争、呐喊、造反!我们的道路观,不是怨天尤人、不是自怨自艾、不是唯诺忤逆的另辟小道——而是正道、长道、大道!尊重历史,心怀斗争,永远不失阶级情怀与热情,这才是走好革命道路的必要情绪。不论平时还是战时,中国历来之文人笔下总是秋之摇落远多于春之萌发,即使是春,暮春也多于早春,恰如斜阳多于朝阳。自绝于群众的文人士大夫、死不悔改的小资产阶级,总是着眼衰败和消亡、幽径与窄途、阴暗与小道。就像看待火,不是从光和热的角度,而是从烟和灰的角度。这就是蓝色文明的“侵心”,资产阶级文化与舆论的复辟。面对梅,有的人永远在“已是黄昏独自愁”,那我们就偏要“待到山花烂漫时,她在丛中笑”;面对雪,有的人永远在“千山鸟飞绝”,那我们就偏要“山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”;面对雨,有的人永远在“六朝如梦鸟空啼”,那我们就偏要“萧瑟秋风今又是,换了人间”;面对胜利,有的人永远在“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”,那我们就偏要“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王!”面对道路,有的人永远在走“小道”,那我们就偏要“天若有情天亦老,人间正道是沧桑!”渡江战役并没有结束,反动派并没有消灭干净或彻底解放。

置顶文章

驾驭美好

驾驭美好