文 / 欧洲金靴

“既要攻下上海,又要保全上海”,这是以小平同志为第一书记的中共中央华东局和以陈毅同志为市长的上海市人民政府,在上海经济建设及工商业处理上所定下的总基调。推导开来则是“解放上海十六字方针”:发展生产、繁荣经济、公私兼顾、劳资两利。

1949年5月,解放上海足足推迟了一个月,这在整个三年解放战争中显得非常特殊。“在各种准备尚未做好前,我们考虑以尽可能推迟半个月到一个月入上海为好。”陈毅同志在1949年4月给中央军委和毛主席的报告中称,他担心仓促进城会让新政权“陷入非常被动的地位”。当时集结在上海城外的我军部队驻扎在震泽(现湖州一带),而华东局机关、华东野战军指挥部和接管干部在丹阳待命。曾担任20军58师172团政委的丁公量后来回忆:“总攻发起前,我们每天做的就是学习,包括各种文件和纪律。”长达一个月的“丹阳集训”在历史上绝无仅有,体现了华东局、新的上海政府对上海这座资本重镇的重视。比如那四十辆装满整整四亿元人民币的美国道奇卡车在丹阳的静候——由于渡江之后战线推进太快,铁路运输跟不上,这批由东北、华北、华东印钞厂印制,集中调运到济南,再转运上海的首套人民币和十二种样票迟迟未到。进城之后,这些钞票将成为陈云同志麾下“另一场战争”的武器。事实上,早在国民党政权1927年设立之初,上海同样也是他们要面对的第一场超级大考。1925年孙中山逝世时未竟的“建国计划”的中心点,就是要在上海建立特别市政府,因为那里“资金厚实、实业良广、与西洋通商利捷。”1927年7月7日,蒋介石在首任上海特别市市长黄郛的就职大会上发表训词:“上海特别市,非普通都市可比,此乃东亚第一特别市。无论中国军事、经济、交通等问题,无不以上海特别市为根据。若上海特别市不能整理,则中国军事、经济、交通等问题,即不能有头绪。”从1843年上海开埠、被动又主动得引入西方资本以来,这座在中国历史上此前并无太大存在感的城市,随着帝国主义统治下的海权时代降临,其特殊性逐步体现。“杭州只是后花园,上海才是桥头堡”,百余年后,马云的这句话同样在刻画着上海的特殊性。

这种特殊性,决定了对于任何一个新政权都具有在上海进行“制度试验地”和“制度回避地”的价值。

2

长期的被殖民史和商业开发史在这个城市的角角落落留了深刻的痕迹,它比中国其他的商业口岸要呈现出更复杂的面貌。近代上海崛起于鸦片贸易,19世纪50年代以前其作为沿海鸦片运输的枢纽港,处于半公开的地位,鸦片或者鸦片订单在上海几乎和白银有同样的功能。随着都市化加速,20世纪前三十年里上海市人口增加了三倍以上,但庞大的人群却一直生活在四种不同的统治制度之下,分布于五个不同的城区。

外国租界中的治外法权、有限的城市面积和市区人口过度膨胀的冲突,都为这座城市的冒险、犯罪、投机提供了土壤。轮船招商局获得晚清特许海运漕粮,便让过去活跃在京杭大运河上的漕运水手大批失业,他们转投其他诸如私盐、鸦片、妓院、赌场这些行业,而他们的旧组织——青帮的性质也随之发生变化,并从一开始就与这座城市更密切地结合在一起。正因为上海作为全国最重要的条约口岸的地位,上海到1927年时已成为那些占据中国沿海进行国际贸易的西方世界的一种“在华象征”。谁都知道:控制了上海,政权就将获得一个拥有强大造血和融资功能的财政机器。但是,在这样一个拥有“三个政权(公共租界、法租界和华界)、多种阶层、两个社会(大都市社会、地下社会)、政治经济与民间势力错综复杂的上海,启动并驾驭这台机器从来都不容易。英国学者库寿龄在《上海史》中说:“国民政府当初定都南京后的第一件事,就是试图整理财政,寻觅新税源,于是他们在上海新增了大量税捐。”。但关税和盐税彼时仍然作为战败赔款与借款的担保,早已被把持在西方帝国的手中,国府的税收新政受到了各个外国使馆的抵制,收效甚微。1936年是国民党所谓“黄金十年”中最好的一年,但整个政府预算也不过只有GDP的8.8%。财政上没有出路的他开始寄希望上海“警察国家化”,这也是其法西斯专权的试点城市。蒋介石通过重组警察系统、设立专业化的警察、重申路权与司法权来控制上海的无序和动荡,他强力改造公共卫生、住房、交通、娱乐业以及解决各种居高不下的犯罪问题。但最后的结局却是重操军阀体制的老路子,他不得不从鸦片贸易和帮会分子那里寻求帮助(比如1924年开始取代黄金荣垄断毒贩生意的杜月笙),这也凸显了蒋府的政治底色。1927年蒋介石的清党屠杀让杜月笙开始了在上海政治舞台的“处子表演”,四年后蒋介石又出资百万让杜月笙在上海建立反共组织,同时杜月笙在长江流域的贩毒垄断权也被合法化。这样,杜月笙不仅是黑帮头子、法租界华董、国民政府的要人,而且还控制上海的劳工组织。上海,进一步被“特殊”,哪怕这是在国民党的体系里。

1949年春夏之交,辽沈战役、淮海战役、平津战役已先后告捷,早前工作重点在农村的中国共产党也已陆续解放并接管了一些大的城市,但这些城市都不可与上海等量齐观,有限初步的城市执政经验对上海这座当时拥有六百万人口的亚洲最大城市是否适用,也尚待检验。上海是近代中国民族资产阶级的发源地之一,是第一批受到西方成熟资本主义制度熏陶的地域,曾涌现大批著名的民营资本家,如火柴大王刘鸿生、粉纱大王荣德生、棉纱大王穆藕初、化工大王吴蕴初、颜料大王周宗良等。尽管受到多年战争冲击,但是在我党我军解放上海前夕,上海的资本主义比重依然不可小视。1949年5月,上海拥有民营工业企业年产值占全市工业总产值比重达83%,占全国民营工业总产值也有36%之多,民营商业零售额占全市商业零售总额的比重更是达到92%,是国内民营工商业最集中、民营经济发展最发达的工业重镇和商业中心。实际上,进入1949年后,上海许多金融机构的董事长、总经理、经理等主要负责人如中国银行总经理席得懋、上海银行董事长陈光甫、浙江第一银行董事长李铭等叱咤一时的上海滩金融巨擘,均已陆续离沪。一方面是先前蒋经国的“打虎乱棍”和蒋介石的滥发金圆券弄得资本界失序,另一方面则是慑于共产党的解放事业(当时的香港是主要逃离目的地)。对此,陈云率先提出:“接收一个大城市,除方法对头外,需要有充分的准备和各方面称职的专业干部。”基于此,接管上海的准备从1949年2月就开始,以小平同志为领导的中共中央华东局和中国人民解放军三野大批量抽调了近两千名财经干部组成准备接管上海财经系统的“青州总队”,由原山东省财政厅厅长顾准担任队长,南下到江苏丹阳地区开展集训。他们学习了解当时能够掌握的所有关于上海社会经济现状的信息资料,后形成了财政经济接管委员会,包括主任曾山,副主任许涤新、刘少文,秘书长骆耕漠,财政处处长顾准,金融处处长陈穆,贸易处处长徐雪寒,重工业处处长孙冶方等一大批党内知名财经干部,“誓死保卫上海秩序”。由此,有侧重地稳定和发展上海民营经济以带动全上海乃至全国经济的恢复和发展,就成为当时华东局、中共上海市委、解放军上海市军事管制委员会和上海市人民政府自上而下在上海解放初这一历史阶段的重要任务。为此,1949年6月1日,上海市政府决定对重要的及经营面临困难的民营企业以原料供应、产品收购、以货易货、银行信贷等政策手段进行有针对的扶持。具体包括组织联营、下乡采购、转口贸易、重点贷款、订购产品、委托加工、委托代销等措施,成效显著。

至当月9日,民营工厂中已有钢铁、制革、面粉、碾米、铅器等363家开工,占各业工厂总数的一半以上。

4

也是在1949年6月1日,上海市商会致电毛主席和朱老总申明政治立场,表示希望在上海“奠定社会主义良好基础”。次日,包括盛丕华、胡厥文、荣毅仁、侯德榜等在内的八十多名工商业代表人士受上海市人民政府的邀请,在外滩中国银行四层会议厅举行座谈,时任市委书记饶漱石,市长陈毅,副市长潘汉年、曾山、韦悫等市领导悉数参加,堪称解放后上海的首场大型民营资本家座谈会。会上,陈毅开宗明义:“新民主主义革命的对象是三座大山,而不是在座的民族资本家。在一个相当长的时间内,只要有利于国计民生,私有财产应该被容许存在和发展。并保证在恢复和发展生产的前提下,政府会考虑资本家们所担心的问题。”陈毅的讲话起到了定心丸的作用,给民营企业恢复发展注入了信心。

非常典型的例子就是解放前去到香港的火柴大王刘鸿生和化工大王吴蕴初,纷纷返回上海恢复了企业运营……1949年7月,民主建国会创建人之一的胡厥文,在华东局和上海市委的支持下创办了上海工商界夏令学习会;12月,在上海商界拥有重要影响力的盛丕华又被任命为上海市第一任党外副市长,这对上海的资本家们而言无疑更是一个强烈的信号。上海民营工商业和民营经济的恢复发展,使得资本家抱团联合的需求日渐强烈。8月5日,六百多名代表与会的上海市第一次各界人民代表会议进入最后一天,盛丕华在会上提出“组织工商业联合会”的建议。会上审议通过了“请组织工商联合会”提案,该提案由姜鉴秋、王志莘、项叔翔、严谔声、刘靖基、杨立人等共同提议,连署人包括包达三、陈叔通、徐永祚等二十四人——这等于在5月27日市工业会和市商会联合组织成立“上海市商会、工业会临时工作联合小组委员会”的基础上又往前迈进了一步。8月7日,恩来同志在上海市委所发关于准备成立工商业团体电报上批示:“以成立工商业联合会为好。公营企业主持人员也要参加,但不要占多数,以利团结并教育私人工商业家。”

今日遍布社会主义中国大江南北的“商会”、“XX会”其源头渊薮或许可以追溯到这里,也彰显了上海在当时全国工商业中的地位。

5

党对上海资本家“统战工作”做得最让人熟知的就是对陈光甫。陈光甫在解放前曾是上海金融界的领袖人物,中国金融界的诸多第一都是由他创造的,他长期担任中央银行理事、中国银行常务董事、交通银行董事、南京国民政府贸易调整委员会主任和立法委员、上海银行公会会长。

解放战争打响后,陈光甫对中共疑虑颇深,在国共之间摇摆不定,成了国民党和共产党都要极力争取的对象。1949年1月当李宗仁决定组织“上海人民和平代表团”前往北平和谈时,中共方面就一再表示希望陈光甫能参加代表团赴京,但陈因为担心被视为“亲美分子”而未成行。必须看到,陈光甫本人是一个绝对倾向于美国的亲美派,他曾和章士钊说:“上海的财政形势变得如此严重,我的意见是,我们所有的财政问题只能依靠美国的财政援助,说得更准确些,我们必须有美元,由于赤色分子持续不断地攻击美帝国主义,我不能想象我如何能愉快地和共产党人谈话。”1949年7月,章士钊前往香港,黄炎培向其转达恩来同志的嘱咐:“劝驾早归,共为新中华努力”。9月,李济深派人持函赴港劝其北上,信中称中共“凡有利国计民生之私营经济事业,均坚决保护,鼓励积极经营及扶持其发展。对于产业金融界诸耆宿,尤能望推诚合作,共策进行。”11月,章乃器发电报再次邀请其北上,陈光甫在日记中提到:“人民政府邀约北上,此在个人实为无比荣耀,奈余年近七旬,常患失眠,并时有头痛,在港就医,未能复原。倘身体转好,随即回去。”他甚至计划在公私合营后来北京暂住,希望在北京购置住宅。而“三反五反”运动开始后,陈光甫从香港派去的副董事长及副总经理均匆匆离开北京回港。1950年6月,上海政府要求上海商业储蓄银行进行公私合营,陈光甫认为新的人民政权已经开始消除私人企业了,故“凶相毕露”,开始抨击党的政策,也不再作北上打算,遂于1951年重新以“上海商业银行”名义向香港当局注册并对外营业,与大陆完全脱离了关系。1965年,陈光甫将银行迁至台湾,陈光甫也从此定居台湾。

民族资产阶级的软弱性、摇摆性,在陈光甫身上体现无余。

跋

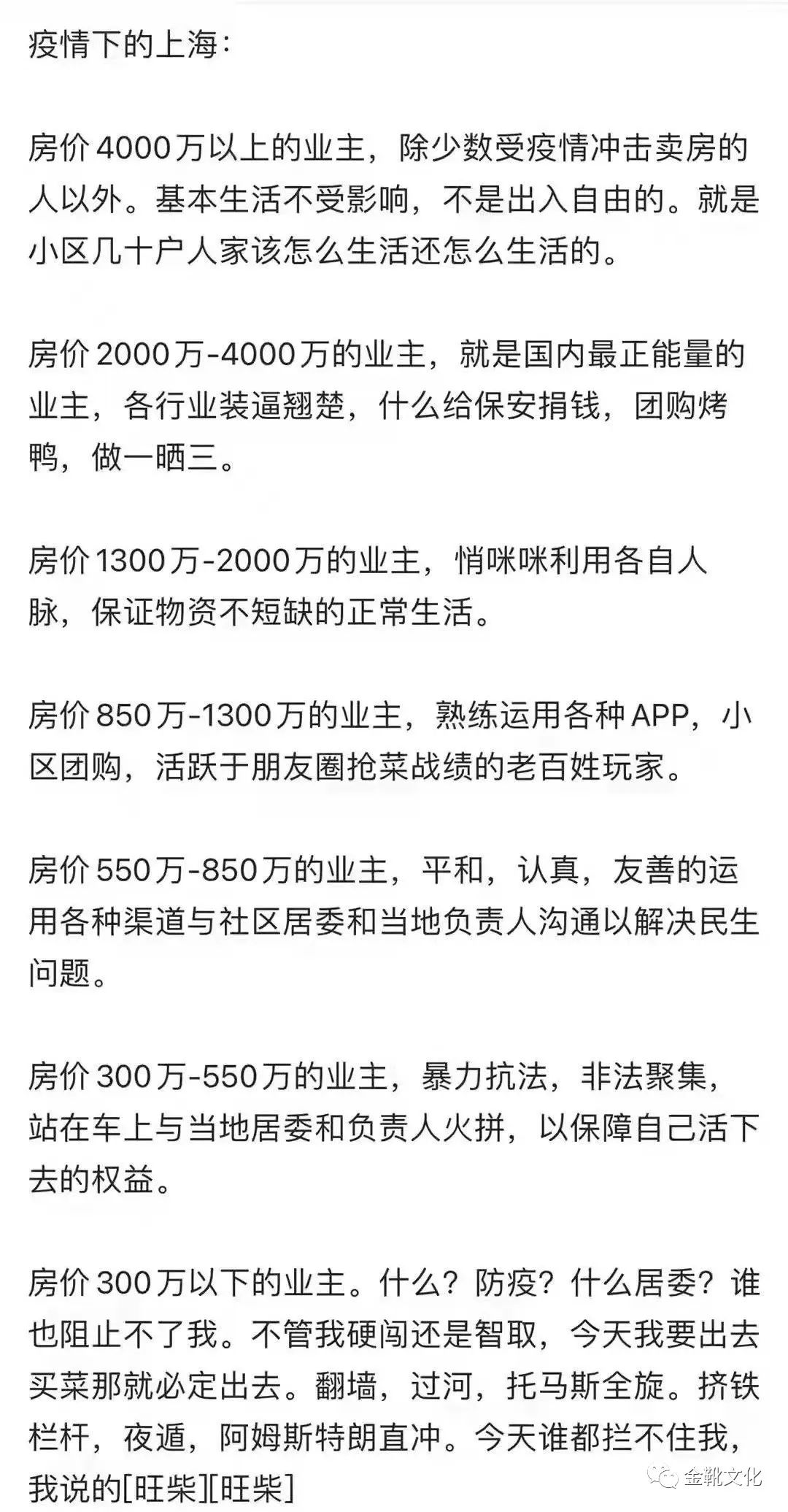

这种自由的体现在于任何人群、阶层、脾性、志趣都可以在上海找到自己的角落。但这种自由的侧面就是绝对的弱肉强食、丛林法则。任何踩着别人的人都有冠冕堂皇的理由,任何被踩在脚下的人甚至也能自得其乐得自圆其说。

这样一座早先于先进政治力量崛起而崛起、早先于强势意识形态成长而成长的城市,向来是先进文化难以进入、难以打开缺口的堡垒。或许早在1949年春夏之交的解放进程中,上海就已经奠定了今天的模样。他被垂直化得保留了太多野蛮的旧基因以维持“大上海”这个超越共产党执政意志、分离共产党执政秩序的城市景观,最终形成了一幅凌驾七十年的史卷。

因为被需要,所以被放逐;